近年、生成AI(ジェネレーティブAI)の進化によって、動画制作のハードルは劇的に下がり、誰でも気軽にアニメーション動画を作成できる時代に突入しました──。

はじめまして、Ny@Tech(にゃテック)と申します。

もともとはWEBマーケティングの分野で長年活動してきましたが、2024年頃から生成AIの可能性に興味を持ち、画像生成AI・AI作曲ツール・AI動画生成といった分野に取り組むようになりました。

現在は、AIで作成するMV(ミュージックビデオ)制作のワークフローを探究しています。

さて、2025年9月、AIの進化を象徴する出来事として、chatGPTの開発元であるOpenAIが最新の動画生成モデル「Sora 2(ソラ2)」を発表しました。

また、MetaやGoogleなどからも次々と動画生成ツールが登場し、AI業界では「動画生成」が新たな競争の舞台となっています。

その中でも特に注目を集めているのが、数分で高品質なアニメーション映像を生成できる「DomoAI(ドモエーアイ)」です。

.gif)

DomoAIは、2023年にシンガポールの企業によって開発された次世代の動画生成AIツールで、専門スキルがなくてもプロのような映像をわずか数分で作成する事ができます。

DomoAIをはじめとする生成AIを活用することで、誰でもクオリティの高いMV(ミュージックビデオ)を作成することができるようになりました。

この記事では、初心者でもAIツールを使ってMVを制作する手順とコツを、WEBマーケ出身の筆者がわかりやすく解説します。

ではさっそく、生成AIを活用してMVを作る流れを見ていきましょう。

MV制作の工程は、大きく分けて4つのステップに整理できます。

まずMVの元となる楽曲(音楽)を準備します。

すでに自分で作曲した音源がある方はそれを使えばOKですが、多くの人はオリジナル曲を持っていないと思います。

その場合、AI作曲ツールを使うことで、オリジナル曲を数分で作ることができます。

たとえば、Suno(スノー)というAI作曲サービスを使えば、歌詞とジャンルを入力するだけで感情豊かな楽曲を生成できます。

実在の風景や小物、汎用的に使えるカットなどを自分で撮影したり、Adobe Stockなどの素材サイトを活用して画像を用意します。

また、MVならではの“世界観”や“物語性”を演出する幻想的な背景やキャラクタービジュアルは、生成AIを活用することで表現の幅を広げることができます。

たとえば以下のようなシーンは、AI画像生成ツールとの相性がいいです。

こうしたビジュアルは、MidjourneyやStable Diffusion、またはDomoAIの「テキスト→画像生成」機能を使うことで「歌詞に合わせた世界観」を形にすることができます。

用意した画像素材をもとに、DomoAIで動画クリップを生成します。

DomoAIの「画像から動画(Image to Video)」機能を使えば、静止画に動きをつけた映像が簡単に作成できます。

また、「AIアバター(Talking Avatar)」機能を使うことで、キャラクター画像にリップシンク(口パク)を加えて、まるで歌っているような動きも再現できます。

このように、曲の各パートに合わせて複数の映像カットをAIで生成し、シーンごとに使い分けていくのがMV制作の基本的な流れになります。

最後に、生成した映像クリップをつなぎ合わせてMVとして仕上げます。

といっても難しい操作は必要なく、動画編集ソフトやアプリを使って、以下のような流れで編集していきます。

そして、最後に書き出し(エクスポート)すれば完成です。

それでは次章から、この流れをスムーズに進めるための具体的なポイントについて説明します。

MV制作をスムーズに進めるためには、どんな映像カットが必要になるのかを事前にイメージし、それに合わせた素材を用意しておくことが大切です。

特に、次に挙げる6つの要素をあらかじめ揃えておくと、映像のバリエーションが豊かになるだけでなく、MVを作成をする際に悩むことが少なくなります。

楽曲の世界観を伝えるための土台となる風景や背景画像です。

夕焼けの海辺、夜景の街並み、近未来的な都市、宇宙空間など、歌詞や曲調に合わせたロケーションを選びます。

キャラクターや人物の全身が写ったカットです。

前奏や間奏、導入部分など、曲の雰囲気を伝えたい場面で使うと効果的です。

背景と合わせることで、「ここはステージなのか、街の中なのか、幻想世界なのか」を伝え、MV全体の世界観の軸を視聴者に想像させることができます。

胸から上、あるいは顔の表情がよく見える近距離のカットです。

サビや感情が高まる場面では、キャラクターの表情にフォーカスした上半身アップを挟むことで視聴者の感情移入を誘います。

また、AIアバター(Talking Avatar)と組み合わせれば、本当に歌っているような演出が可能になります。

被写体を背後から捉えたカットです。

人物の後ろ姿や背中のシルエットは、哀愁や余韻を演出するのに効果的です。

曲調によっては、敢えて表情を映さず背中越しのショットを挟むことで物語性を持たせることができます。

楽曲やシーンに関連する小物を映すことで、視聴者に物語を想像させる効果があります。

たとえば「愛」をテーマにするなら、花束・指輪・手紙・おそろいのグラスなど、歌詞に登場する象徴的なアイテムを映すことで、映像に奥行きとメリハリが生まれます。

曲のビートやリズムを“視覚的に感じさせる”ための演出素材です。

たとえば、音に合わせて動く図形・光の点滅・抽象的なパーティクル(粒子)アニメーションなどがあると、映像と音がシンクロして爽快感やグルーブ感を強調できます。

また、雷鳴や心臓の鼓動、信号機の点滅、時計の秒針や、イコライザーのアニメーション(※)を背景に重ねるのも一つの手法です。

※音楽の波形や周波数(低音〜高音)の動きを、グラフィックとして視覚的に表示する演出のこと

DomoAIなどのAIサービスに画像や音声ファイルをアップロードする際、「データが勝手に使われないか?」「データが第三者に共有されないか?」と不安に感じる方もいるかもしれません。

しかし、DomoAIの利用規約では、ユーザーがアップロードした画像・動画データはAIが処理する目的以外では保存・共有されることはないと明記されています。

※履歴を残さず動画を生成する“ゴーストモード機能”もあります

以上のような素材をあらかじめ用意しておくことで、シーンごとの映像切り替えがスムーズになり、視聴者を飽きさせない構成を作ることができます。

また、次に解説する「シーン設計(下準備)」を先におこなっておくことで、必要な素材の種類や枚数が明確になり、無駄な生成や探し直しを防ぐことができます。

素材を用意したら、映像生成に入る前の「設計作業(プランニング)」をおこなうことで、制作がスムーズになります。

この工程では、楽曲を聴き込みながら「どのタイミングでどんな映像を入れるか」を構成していきます。

まず、用意した楽曲(音源)を動画編集ソフトやアプリに取り込み、シーンを切り替えたいポイントにマーカーを打ったり、パートごとに分割します。

そして、歌詞や楽曲構成に合わせて「この区間には背景」「ここはキャラクターのアップ」など、挿入したいシーンを色分け・メモしておくと、どの素材を生成(または配置)すべきかが一目で分かるようになります。

また、切り替えるポイントとして、音の波形(ビートや盛り上がり)に合わせると、映像のテンポ感が自然になり、“音に映像が乗っている”ような心地よさが生まれます。

シーン設計をより具体的にイメージしやすくするために、一般的なMV構成をベースに「どのパートでどんな映像や画像を入れるか」の例をまとめました。

シーンタイプ

映像演出の意図・使い方

演奏シーン(前奏・間奏)

イントロや間奏では、風景カットやリズムを視覚化する演出カットなどを入れて曲の雰囲気をイメージさせます。

Aメロ・Bメロ

Aメロ・Bメロでは、歌い手の全身または上半身アップを映し、歌詞に合わせて表情を見せます。

サビ

サビでは一番盛り上がるため、キャラクターのアップ+光の粒子やカメラ動きなどの演出を加えます。

アウトロ・エンディング

エンディングでは、人物の後ろ姿や夕日のシーンなど、余韻を残す映像で締めくくります

このように歌詞ごと・パートごとに映像プランを作っておくと、必要な素材の漏れも防げる上に、後の編集で「どの映像をどこに配置するか」で迷うこともなくなります。

また、あらかじめ構成を固めておけば、AIで生成すべきカットのリストが明確になり、無駄な生成を減らしながら効率的に制作を進めることができます。

いよいよDomoAIを使って映像を作っていきます。

本章ではDomoAIの基本機能と、MV作りに役立つ活用ポイントを解説します。

DomoAIには様々な機能がありますが、MV制作で押さえておきたい主な機能が「スタイルとテンプレート」「AIアバター(alking Avatar)」「画面キーイング(クロマキー合成)」の3つです。

それぞれ詳しく見てみましょう。

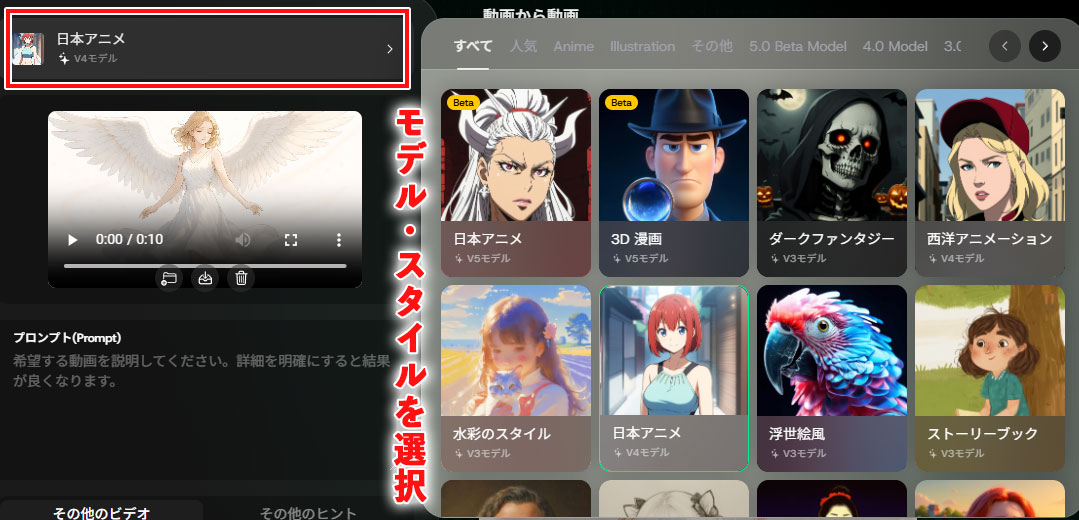

DomoAIでは「スタイル(モデル)」と呼ばれる見た目のテイストを選択することができます。

スタイルは、アニメ風、リアル風、油絵調、3D漫画調など、30種類以上ものビジュアルスタイルが用意されていて生成結果の雰囲気を変えることができます。

スタイル指定は、

の機能で活用することができます。

これらのスタイルを選択することで、楽曲のジャンルや雰囲気に合わせて映像のタッチを変えることができます。

たとえば、J-POPなら日本アニメ、しっとりしたバラードなら水彩画や油絵風、といった具合に楽曲と相性の良いビジュアルを試してみましょう。

次に紹介するのが、「AIアバター(Talking Avatar)」機能です。

これは静止画のキャラクターに口の動き(リンプシンク)や表情の変化を加えて、まるで喋ったり歌ったりしているように見せるDomoAIの人気機能です。

たとえば、自分で用意したキャラクターのイラストや写真をアップロードし、Sunoなどで生成したボーカル音源をアップロードすると、「キャラクターが歌っているかのような映像」を作成することができます。

操作方法はシンプルで、

これだけでOKです。

ただし、注意点として、音声はボーカルのみのデータをアップします。

何故なら、楽器の音が混ざっていると、伴奏のタイミングにもリップシンク(口パク)が反応してしまい、意図しない口の動きになるためです。

また、プロンプトに「smile」「sorrow」などの感情指示を加えることで、リンプシンクに表情変化を持たせることも可能です。

この機能を使うことで、MV中に登場するキャラクターに命を吹き込み、視聴者を引き込む演出を実現することができます。

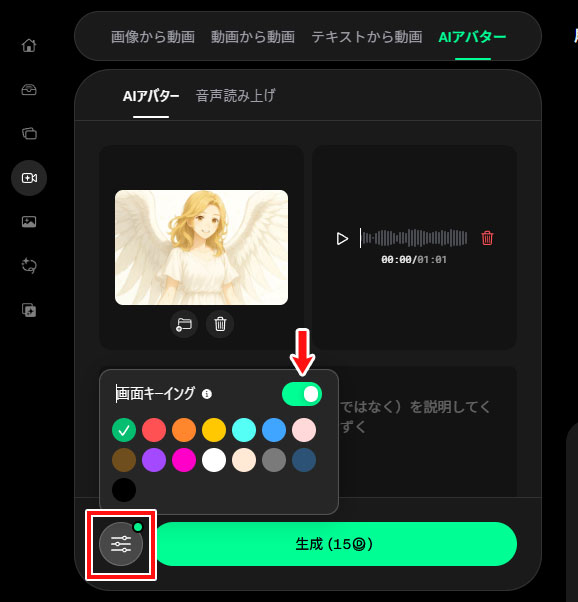

画面キーイングとは、一般的にクロマキー合成と呼ばれる技術で、特定の背景色を後から透過させ、別の映像や背景に差し替えるための処理のことを指します。

たとえば、先ほど紹介したAIアバター(Talking Avatar)で歌うキャラクター映像を生成する際、背景色をグリーン(または任意の単色)に設定しておくと、あとで別の背景動画と組み合わせることが可能になります。

使い方は簡単で、DomoAIでキャラクター映像を生成する際に「画面キーイング」のトグルをONにして、背景色(基本はグリーン)を選択すればOKです。

DomoAI|画面キーイング機能

あとは、背景として使いたい画像や動画を動画編集ソフトに読み込み、その上にグリーン背景のキャラ動画を配置して「クロマキー合成」機能を使って緑色を抜けば、キャラクターだけが背景に馴染んだ合成映像になります。

このようにクロマキー合成を活用すれば、別々に生成したAI映像同士を組み合わせて一つのシーンを作ることも可能です。

創造力次第で映像の可能性が広がるテクニックなので、ぜひ試してみてください。

映像の魅力を高めるうえで、カメラワーク(カメラの動きやアングル)は重要な要素です。

実写ではカメラを動かすことで臨場感を演出しますが、DomoAIではテンプレート機能やプロンプト(指示文)の工夫によって、キャラクターや背景などに動きを与えることができます。

たとえば「画像から動画(Image to Video)」のテンプレートでは、ズームインやクレーンアップのような視点の移動、あるいはキスやハグといった演出モーションを選んで適用させることができます。

これらは、生成の時点で“動きのある映像”として作成できるので、被写体と背景のパース(遠近感)が自然に計算され、まるで実際に撮影された動画のような立体感が生まれます。

プロンプトにカメラワークの指示を含めることで、AIが意図を読み取り、映像の中に視点の動きとして反映してくれることがあります。

プロンプトを作る際のヒントとして、カメラワークに関する指示の一例を紹介します。

| Prompt | 日本語解説 | 使用例(組み合わせ) |

|---|---|---|

| zoom in | ズームイン(被写体に寄る) | slow zoom in on the character’s face |

| zoom out | ズームアウト(引いて全体を見せる) | fast zoom out to show the cityscape |

| pan left | 左方向へスライド | smooth pan left across the room |

| pan right | 右方向へスライド | pan right to reveal another character |

| tilt up | カメラを上方向へ振る | tilt up from the ground to the sky |

| tilt down | カメラを下方向へ振る | tilt down to focus on the object |

| dolly in | カメラ自体を前進させて寄る | dolly in towards the door dramatically |

| dolly out | カメラを後退させて引く | slow dolly out to reveal the landscape |

| tracking shot | 被写体に平行して追従 | tracking shot following the runner |

| follow shot | 被写体を追いかける視点 | follow shot behind the car |

| crane up | クレーンのように上昇 | crane up to reveal the crowd |

| crane down | クレーンのように下降 | crane down to show the details |

| bird’s-eye view | 真上からの俯瞰 | bird’s-eye view of the battlefield |

| 360-degree move | 360度ぐるっと回転 | smooth 360-degree move around the character |

| handheld shaky cam | 手持ちカメラ風の揺れ | handheld shaky cam during the chase |

| steadycam shot | 安定した滑らかな動き | steadycam shot walking through the hallway |

| rack focus | ピントを前景から背景へ移動 | rack focus from the flower to the person |

| slow motion camera move | スローモーションのような動き | slow motion camera move during the fight |

プロンプトによるカメラワークの指示は、元になる画像の構図や被写体によって反映され方が大きく変わります。

そのため、意図した動きにならない場合は、画像そのものを変えてみたり、プロンプトの表現を少しずつ調整しながら試してみるといいでしょう。

なお、スタンダードプラン(Standard Plan)以上であれば「Relaxモード」が利用できるため、クレジットを消費せずに何度でも生成テストをおこなえるので、試行錯誤しながら理想のMVシーンを作ってみてください。

ここまで、AIを活用した画像・映像制作の方法について解説してきましたが、必ず意識しておきたい重要なポイントがあります。

それが 「著作権」と「倫理(フェイクコンテンツ)」 の問題です。

DomoAIで生成した映像や画像の著作権は、基本的に生成したユーザー本人に帰属します。

つまり、自分がAIで作ったコンテンツは商用利用も可能です。

ただし、注意すべきポイントがあります。それが「AIに入力する素材」です。

このような行為は 著作権・肖像権・商標権の侵害となり、規約でも禁止されています。

AI動画技術の進化に伴い、フェイク動画(ディープフェイク)を悪用した事例が世界的に増加しています。

たとえば、実在する人物に言っていない言葉を喋らせたり、存在しない出来事の映像を作って詐欺に利用するケースが各国で報告されています。

中でも「虚偽のニュース映像をAIで生成し、拡散することによって人々を意図的に欺く」ような行為は、クリエイティブの名を利用した悪質な情報操作であり、断じて許されるべきではないと考えます。

もし誤解を与えてしまうような映像であれば、「この映像はAIによる合成です」などの明記を添えることが、クリエイターとしての配慮ではないかと考えます。

従来は専門知識が必要だったMV制作も、SunoやMidjourney、そしてDomoAIなどの生成AIツールの登場により、映像制作のハードルは一気に下がりました。

今では、誰でも自分で作曲し、その楽曲にオリジナルの映像を組み合わせて発信できる時代になっています。

あなたもぜひ、この機会にAIを使ったMV制作に挑戦してみてください。

最初は難しく考えず、シンプルな構成から始めてみることが挫折しないポイントですよ。

最近の記事

© 2025 ドメインページ(株)

どーもあい